はじめに

最近、どこの鉄道会社で働くのがオススメですか?といった質問を頂きます。

簡単にここの鉄道会社と答えるのは難しいですが、1つのファクターとして初任給、休日数は大事な要素です。

最後までご覧いただけると各社の待遇の差がよく分かり、就職したい人だけでなく鉄道会社の現実を知ってもらえると思います。

それでは出発進行。

前提条件

今回のモデルケースは、大卒新社会人として将来的には運転士になる現場の乗務員コースに就職すると仮定して比較していきます。

引用は各社の採用情報ページからです。

内容としてまずは雇用形態、初任給、休日数。

そして1年間働いた場合の時間給を計算で出していきたいと思います。

JR系

さてまずは皆さんが真っ先に思い浮かぶであろうJR系の会社を北から順に発表しましょう。

JR北海道。

採用はドライバーコース。

大卒初任給は204,308円。

但し書きで札幌市内勤務でこの金額と書かれているので、都市手当が加算されているっぽいですね。

年間休日数は112日です。

さてここから時給計算します。

まずは月収204,308円に12をかけて2,451,696円が基本の年収。

1年間は365日、ここから年間休日数の112日を引いて残りの253日が稼働日。

年収を稼働日で割って9,690円。

小数以下は四捨五入してます。

で、1日8時間勤務と仮定して8で割ります。

結果は1211円。

これが時給ですね。

こんな感じで他の会社も算出していきます。

次はJR東日本。

採用は地域総合職で駅・乗務員コース。

初任給は首都圏勤務で252,530円。

年間休日数は114日。

計算して時給は1,509円ですね。

次はJR東海。

採用はプロフェッショナル職で運輸系統。

初任給は251,000円。

年間休日数は120日。

計算して時給は1,537円ですね。

次はJR西日本。

採用はプロフェッショナル職採用で運輸系統。

初任給は京阪神勤務で230,692円。

年間休日数は119日。

計算して時給は1407円。

次はJR四国。

採用は鉄道事業系。

初任給は198,000円。

年間休日数は110日。

計算して時給は1165円。

次はJR九州。

採用は事務系統乗務員。

初任給は230,200円。

年間休日数は110日。

計算して時給は1354円。

JR系最後はJR貨物。

採用はプロフェッショナル職。

初任給は幅があって216,270円~234,880円。

初任給の中には、職種手当が6,200円~10,500円、都市手当、初任給調整手当14,500円が含まれているみたいですね。

計算は1番条件の良い234,880円で計算します。

年間休日数は110日。

計算して時給は1382円。

さてJR系が出そろいました。

単純な支給額を見てみると1番いいのはJR東日本。

でも休日数の絡みで時給を計算するとJR東海が稼ぐためには効率が良いですね。

最大の開きは372円。

1時間働いてこれだけの差が出るのはなかなか厳しいですね。

では続いて関東大手私鉄と公営を発表していきましょう。

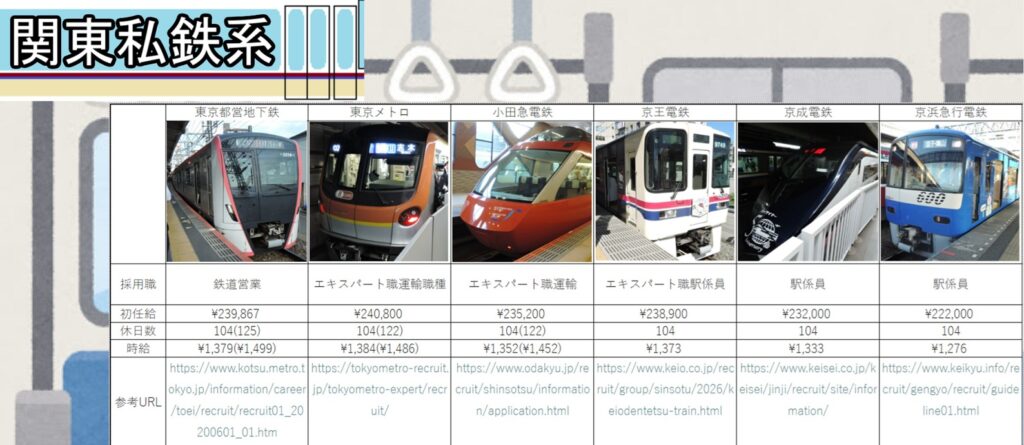

関東私鉄系

初めは東京都営地下鉄。

採用は鉄道営業。

18歳225,600円と、24歳247,000円は公表されているのですが、あいだの22歳はないので定額で昇給していくと仮定して22歳は239,867円で計算します。

年間休日数は4週8休。

4週間で8日間の休みがあるということで、平たく言えば1週間で2日休みということですね。

年間休日数に直すと1年間365日を1週間7日で割って、52週でこれに2をかけて104日が年間の休日数になりますね。

といった感じで採用情報ページには書かれているわけですが、就職情報サイトを確認すると125日の表記があります。

おそらく大型連休に値する特別な休みがあると思うのですが、詳しい情報がないので基本は104日で計算して、125日の場合の値を()で書いておきます。

計算して時給は1,379円。(1499円)

次は東京メトロ。

採用はエキスパート職運輸職種。

初任給は240,800円。

年間休日数は完全週休2日制。

なので4週8休制と同じで104日ですね。

ところがホームページのデータでみる東京メトロという場所には122日の表記があります。

とりあえず計算は104日でしてまた括弧で書き添えておきます。

計算して時給は1,384円。(1486円)

次は小田急電鉄。

採用はエキスパート職運輸。

初任給は235,200円。

年間休日数は週休2日制。

こちらも就職情報サイトには122日の表記があります。

計算は104日でして122日は()で書き添えておきます。

計算して時給は1352円。(1452円)

次は京王電鉄。

採用はエキスパート職駅係員。

初任給は238,900円。

年間休日数は4週単位で8日の104日。

計算して時給は1373円。

次は京成電鉄。

採用は駅係員。

初任給は232,000円。

ここには住宅手当も含まれているみたいですね。

で年間休日数なのですが、まさかの会社の採用ページでは見つけることが出来ませんでした。

ってことで就職情報サイトを漁ると4週8休制って記載があったので104日で計算します。

計算して時給は1333円。

次は京浜急行電鉄。

採用は駅係員。

初任給は222,000円。

年間休日数は4週8休制で104日。

計算して時給は1276円。

次は西武鉄道。

採用は専門職旅客サービス。

初任給は244,000円。

年間休日数は4週8休制で104日。

計算して時給は1402円。

次は東急電鉄。

採用は運輸。

初任給なのですが、会社の採用ページには書いてないというまさかの事態なので就職情報サイトから引用して228,200円です。

年間休日数は4週8休制で104日。

計算して時給は1311円。

次は東武鉄道。

採用はプロフェッショナル採用鉄道専門職なのですが、これは鉄道会社本体ではなく子会社である東武ステーションサービスに就職することになります。

で、乗務員になる過程で東武鉄道本体に転籍することになるみたいですね。

初任給は237,000円。

年間休日数は4週8休制で104日。

計算して時給は1362円。

最後は相模鉄道。

採用はエキスパート職乗務。

初任給は215,200円。

ここには精勤手当の14,000円が含まれているみたいですね。

年間休日数は4週8休制で104日。

勤務でちょっと変わっているのは日勤勤務の場合、実働時間が7時間みたいですね。

ただ泊まり勤務の場合実働時間が書かれていなかったので、多分16時間労働なんでしょうね。

計算して時給は1237円。

どこの鉄道会社がおすすめ?

関東大手私鉄の結果が出たわけですが、JR系と比べて明らかな待遇の差があるのがお分かり頂けましたか?

年間休日数が最大で16日の差があります。

単純計算月の休みが1日少ないわけでたかが1日と思われるかも知れませんが、働いているとこの1日の差が大きいものだと分かってくるようになります。

で、しかもJR東日本、東海と比べて低い初任給。

長い時間働かされてしかも給料も安いとなれば、いつも私が言っているなるべく大きな鉄道会社に入社しましょうと言ってる理由が分かって貰えると思います。

さらに採用ページでは分からない、年収を決定するのに大きなファクターを占めるボーナス。

会社によって年間4~6ヶ月支給されるわけですが、初任給に対して何ヶ月分となっている+初任給が高い会社ほど支給月数が多くなる傾向があるので、年収で考えた際の受取額の差はさらに大きなものになります。

さらにさらに長く働けば昇給していくわけですが、これも残念ながら大きい会社の方が上がっていくペースが早いわけで、生涯年収の観点でも大きな会社の方が報われる可能性が高いです。

とまぁここまで大きい会社のメリットを収入面で色々語ったわけですが、それだと小さい会社が可哀想だとご意見がきそうなので小さい会社のメリットも書いておきます。

1つ上げられるのは、異動が限られているということです。

人生設計においてどこに住むのかというのは大きな決定事項です。

転居を伴うような異動を容認できるかというのは人それぞれだと思います。

支えないといけない家族がいたとすれば、転居できず泣く泣く退職するといったことになるかも知れません。

最近は全国転勤を無くすような会社もあり、従業員からは転居を伴う異動は嫌われる傾向があります。

しかしながら大きい鉄道会社だと営業エリアが広いので、他エリアへの異動を命じられる場合もあります。

仮にこれを拒否できたとしても、そもそもの路線が廃線や3セク化になってそもそもの職場が無くなるパターン。

運転士教習などで一定期間、教習できる場所で寮暮らしを迫られるなどイレギュラーな形で住む場所を変えないといけない場合もあります。

しかしながら小さい鉄道会社なら営業エリアも限られているので、異動したとしても十二分に自宅から通える範囲である場合が大半です。

長い会社員人生。

異動はウェルカムと思っていたとしても、今後どうなるのかは分かりません。

親の介護、配偶者の理解、子供の養育。

何らかのライフイベントで異動できないとなるリスクを減らすために、小さな鉄道会社に入社するのも1つの手です。

こんな感じで小さな鉄道会社にも一定基準、良い面もあります。

年収と異動の距離。

人生設計にはとても大きなファクターなので、じっくりと検討して皆様が最善の就職先を選定して貰えれば幸いです。

裏話

複数社に内定を頂いていましたって人がわざわざ給料が安い・休日数が少ない会社に就職したって話を聞くとなんで?って感じてしまいます。

給料高くて休み多い方が働くうえで満足度が高いはずなのに…

どうしてもここのこの電車が運転したいみたいな目標があるなら話は別ですが、就活担当者の印象が良かったとかなんとなくとか漠然とした理由よりも、ちゃんと表示されている情報で決定した方がいいと思いますよ。

コメント