ここにしかない信号機。

ここにしかない分岐器。

そして絶対ここで働きたい幽霊駅を探訪しに行きます。

それでは出発進行。

前回、ユーカリが丘線を訪れた流れで、京成に乗り京成成田にやってきました。

ここから芝山千代田方面に向かうので乗り換えます。

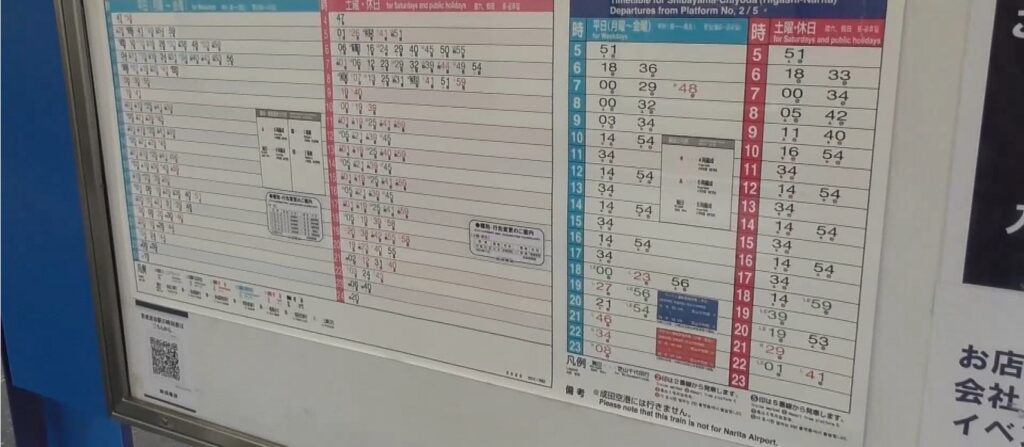

ってことで時刻表を確認しようっと。

本数は少ないですが、40分待てば来るので少し待ちましょう。

さぁさぁやってきました。

折り返し、芝山鉄道直通芝山千代田行です。

車両は見かけ上、芝山鉄道が製造しましたって見た目をしていますが元々は京成の電車で、普通に京成の電車も直通運転しているみたいですね。

というか、乗務員は京成の乗務員で別会社といいつつも形骸的な感じがしますね。

京成成田駅を出発して、次の東成田駅までは京成の東成田線になります。

辺りはいかにも郊外って感じの場所を走っており、暫くの間は成田空港に向かう本線と同じ線路を走っていきます。

というか普通に100キロぐらいの速度で走っているのでいい音してますね~。

成田空港の敷地の手前で、本線と分岐します。

左に進めば空港第2ビル駅に進みます。

てかここのクロッシング。

可動K字クロッシンクですね。

めずらし~。

もうこの上は空港なので、東成田線は地下へと潜ります。

地下に潜ってすぐ。

東成田駅に到着です。お見送りです。

あれ?ホームに誰か立ってますね。

駅員さんがいる!?

こんな駅に?

今回やって来た東成田駅。

2面4線の駅ですが、見ての通りあちらのホームは電気が消されていて現在は使用されていません。

私がいるこの電気がついているホームだけに電車が発着しますね。

元々はここが成田空港の玄関口となる駅であったためこんな広大な駅があるわけですが、今は空港第2ビル駅と成田空港駅ができたため、この駅の利用者は空港関係者と空港だと思って間違ってやってきた人ぐらいしか利用されていませんね。

そんなわけで1日の利用者も2000人程度な訳ですが普通に駅員さんがいるんですよね。

なんか京成電鉄さんって一日中駅員がいない無人駅ってなくて、深夜帯に不在になる駅が少しあるぐらいなんですよね。

これはシンプルに凄いですね。

隣の某緑の鉄道会社なら確実に無人駅ですね。

もし私が駅の配属先を選べるなら、喜んでここにしますね。

だって近くの成田空港駅を考えてみてください。

何万人といった人が常に行きかう訳ですよ。

駅員の仕事って乗降人員に比例して忙しくなるので、そらお客さんが少ない駅で働く方が精神安定上絶対にいいですよ。

しかもどこの駅で働いても給料は一緒なわけで、それなら楽な方がいいと感じるのは人情ですよ。

って話をしているうちに改札までやってきました。

改札を出てきました。

そしてすぐ横の地下通路を10分弱歩くと成田空港の第2ビルに行くことができます。

ちなみにこの動画の撮影中、成田空港に行きたい人がこの東成田駅にやって来てしまって、駅員さんに徒歩ルートを確認されていましたね。

そんな乗り間違えある?って思われた皆さん。

私もそう思います。

でも世の中には、行き先を確認せずとりあえずきた電車に乗る勢が一定数いるんですよね~。

車掌時代に、快速電車に飛び乗ってきた人から○○駅に行きたいんですけどって言われたんですけど、話の最中にその駅を通過してて、なにも考えずに乗って来たんやなぁってなりましたね。

深夜帯の話で、普通に折り返しの電車は終わってたのでその人はどうなったのか知りませんけど、こんな感じでとりあえず乗る猛者がいるのは事実です。

さてちょっと薄暗い駅構内から、一番近くの階段を上がってきました。

この上には、なにがあるのかなぁ~

シンプルに道路ですね。

こっちには成田空港の管制タワーが見えますね。

再び、改札階に戻ってきました。

無駄に広い空間を仕切りで仕切っているので、気になって覗いてみると昔の改札跡が見えますね。

あの形状的に改札機があったわけではなく、駅員が改札していたみたいですね。

これから芝山鉄道に乗りたいわけですが、必ず乗車券を購入しましょう!!

なぜなのかは後で話します。

ホームまでやってきました。

私がさっき乗った電車が、芝山千代田駅まで行って京成成田行きとして折り返してきましたね。

この昼間の時間帯は1本の電車が行ったり来たりしているみたいですね。

そして電車がやってくるたび、駅員さんは改札からホームに降りてきて、電車の進入出を見守って、電車が発車すれば再び改札へと戻られます。

わざわざ列車監視に来るなんてきっちりされてますね。

降車が2名で乗車が3名。

意外と乗り降りしてる!?

今思ったんですけど、ワンマンのやり方って運転士がわざわざホーム側までやって来てドア扱いを行うパターンなんですね。

ワンマン電車って運転士が運転席に座った状態で手元のボタンでドア扱いを行う会社と、一々立ち上がって車掌スイッチを操作してドア扱いを行う会社があるのですが、京成は後者のようですね。

まぁどっちにも一長一短があるのでなんとも言えませんが、運転士の負担感を考えると前者の方がいいですね。

そこそこ待って、京成成田駅で折り返してきた電車に乗ります。

電車から東成田駅を見ると、向こう側が真っ暗のせいか余計に陰気に感じますね。

この駅で働いていたら病みそう…

東成田駅を出ると単線区間になって…

しばらくすると外に出ます。

この東成田駅から次の芝山千代田駅まで、たった1区間ですが京成とは別の芝山鉄道という鉄道会社が運営する会社になります。

自称「日本一短い鉄道」なのですが、旅客運輸を行う普通鉄道で第一種鉄道事業者としてという注釈が必要になりますね。

ただ本当に実現するのかは謎ですが、一応延伸計画もあるので延伸の暁にはこのうたい文句も使えなくなりますね。

さっき場内信号機を通過したのですが、単線を走ってきて芝山千代田駅も普通の棒線駅なのにわざわざ絶対信号機を設けている意味が気になりますね。

なに言ってんだって思われそうなので、軽く解説しておくと…

東成田駅で出発信号機を超えて単線区間に入りました。

で芝山千代田駅までずーっと単線でかつ駅も線路が1つしかないので、理論上は東成田駅~芝山千代田駅間は1閉そく区間で行けることになります。

なのにわざわざ場内信号機を設置して閉そくを区切っているのはなんか意味があるのかなぁと思った次第です。

ホームに降りると、成田空港に止まる飛行機がよく見えますね~

ってことで改札に向かうわけですが、芝山鉄道はICカードが使えません。

とはいえ京成から来た人ならそんなことは知らないので、ICカードを使ってくることでしょう。

こうなればICカードの出場清算ができずに、芝山鉄道分の運賃は現金で貰って、京成分は連絡票を発行して京成で清算してくださいね~って案内するのが基本なんですが、これを理解してくれない人がいるんですよね~。

例えるならイオンモールでユニクロの商品を隣のGUで清算できないでしょってことです。

同じモール内にあったとしても会社が違うわけで、電車も一緒なんですよ!!

文句はこれぐらいにして、成田空港に行くため電車に乗ってもいいのですが、それだと面白くないのであえてバスで移動しましょう。

まずは手近な駅前のバス停を確認します。

うーんと…

駅前のバス停はしばらくはこなさそうなので、別の場所から発車するバスの時間を確認しに行きます。

空港を囲う柵の向こう側の道路にもバス停があるので確認しに行きます。

ここの地下通路を通っていきましょう。

うわぁ…

やばそう…

いや~焦りました。

なにがあったのかというと、階段の下に机と警備員のおじさんがいたんですよね。

なんか抜き打ちで手荷物検査とかするのかなぁと思いましたが、特になにもなく通過できました。

なんのためにいたんですかね?

階段を上がってきて…

こっちの方がバス停の数が多いですね。

バスが来るまでちょっと待ちます。

やってきたのは、京成バス。

成田空港周辺をぐるっと周る系統が何個かあって、そのうちの1路線ですね。

バスに乗って、なんか見たことある風景だなぁ~と思っていると、ここさっききた東成田駅になりますね。

成田空港のターミナル間を循環するバス用の停留所はありますが、このバスのバス停はないので通過することになりますね。

終点まで乗って成田空港で下車です。

ここから再び京成に乗り換えます。

成田空港駅にやってきました。

まずは改札を通ります。

入ってすぐ、正面のエスカレーターを下りると、スカイライナーが発着する専用ホームに向かうことができます。

絶対に有料電車に乗せてやるっていう強い意志を感じますね。

で、課金できない私のような貧民は横の通路をさらに奥へと進みます。

そうそう、この右側の通路の部分。

あっちはJRになりますね。

さてここでもさらに分岐します。

成田スカイアクセス線経由のアクセス特急に乗りたい人は左側。

京成本線を通る電車に乗りたい人は、さらにまっすぐ進んでもう一回改札を通されることになります。

このやり方賢いですね。

スカイアクセス線か京成本線か。

乗車するルートによって運賃が変わってくるので、ちょろまかそうとしている悪い奴をここではじけるのはいいですね。

まぁなんで運賃が違うんやとご意見が多発して駅員に文句を言ってくる人がいることは想像に難くありませんが…

早くて高いスカイアクセス線か、安くて遅い本線かはお好みでお選びください。

私はスカイアクセス線でとある駅に行きたいがため、アクセス特急を待ちます。

前面展望をしたいかったのですが先客がいたので1本見送ったのはいいのですが、アクセス特急は40分間隔の運行みたいで結構間隔があきますね…

単線の絡みもあると思いますが、ここでもスカイライナーに乗れっていう意思を感じますね。

成田空港駅を出ると空港第二ビル駅に止まりつつ、地下区間を走行して外に出ました。

次の成田湯川駅までは単線区間。

アクセス特急は120Km/hまで速度を上げて快調に進みますが、スカイライナーはさらに速い160Km/hでぶっ飛ばしていきます。

とはいえ実際に160Km/hで走れるのは印旛日本医大駅までの20Km弱の区間になるんですけどね…

単線区間といったのに右側に線路があるやんと思われた方。

するどいですね。

あっちはJR線。

京成はレール幅が1435mmの標準軌で、JRは1067mmの狭軌。

レールの幅が異なるので、それぞれ別で線路を敷いているんですよね~。

まぁもし仮に同じレール幅だとして、同じ線路を共用しようと思うと信号や保安装置の仕組みが異なるので、簡単には同じ線路を走るってことはできないんですけどね…

JRが右に分岐して、いよいよ私が行きたい駅。

成田湯川駅が近づいてきました。

駅に到着する前に、めちゃくちゃ珍しい分岐器があります。

それがこれ、38番分岐器。

私からしたら38番!?ってなる分岐器です。

分岐器には分岐の角度によって番数が決められています。

数が小さければ小さいほど、きつい分岐になります。

在来線だと8番とか10番とか大きな速度制限を受ける分岐器がごまんとあるわけで、分岐する側に進行する場合30km/h以下で走れよって感じで大きな制限を受けることになります。

でもここはスカイライナーを最高速度で通過させたいがため、38番という緩やかーに分岐させる分岐器が設置されています。

ここ以外には新幹線であるぐらいで、この分岐器のおかげでスカイライナーは速度を落とすことなく通過することができます。

先ほどの38番分岐器を通過したスカイライナーはトップスピードでこの成田湯川駅を通過していきます。

スカイライナーの160Km/h運転を支えるさらなる設備がこれ、ノーズ稼働クロッシングです。

画面右下のあたりの部分ですね。

ここが動きます。

普通の分岐器ってレールとレールがクロスする部分には車輪のフランジを通すため、隙間が設けられています。

隙間があるということは、そこを車輪が通過したときにガタンという衝撃と音が発生することになります。

低速で通過する分にはいいのですが、高速で通過するとどうしても乗り心地が悪くなるのは運転していても感じます。

特に普通の分岐器ならどちらかの車輪がこの隙間を1回通るだけなのでいいのですが、ダブル・スリップ・スイッチなど複雑な分岐器なら左右の車輪が複数回隙間を通らないといけないので、めちゃめちゃ乗り心地が悪くなります。

この隙間を埋めるために、ノーズ部分を動かしているんですよね~。

さて分岐器が転換して、スカイライナーを通すため進行を指示する信号を現示しましたが、今は進行現示。

これだと160km/h運転ができません。

160km/h運転していいですよ~ってここでしか見れない現示があるのですが、すぐにはならないんですね~。

それにしてもあの信号機。

何個、灯がついてんねんと言いたくなりますね。

6か所光るところがあって、日本初の6現示6灯式信号機みたいですね。

ちなみに上から、黄・青・赤・青・黄・青の順に並んでいるみたいですね。

これで6種類の信号現示を示すことができます。

はい、これが国内在来線最速の信号現示。

高速進行現示です。

じゃあなぜそんな現示があるのか喋りましょうか。

もし進行現示で160km/h運転をしてしまうと、1つ下の現示はスカイアクセス線の場合、抑速現示で制限105km/hになります。

160km/hで機嫌よく走っていると、目の前に抑速現示が表れて、105km/hまで55km/h分速度を落とせとなります。

私からしたらこんな状況になったら心臓を何かにキューっと鷲掴みにされて絶望します。

信号が見えた瞬間に最大のブレーキを取ったとしても、指定速度以下まで落とせるのかはかなり怪しいですね。

高速域からの減速ってマジで速度が落ちずにどんどん先に進んでいっちゃうんですよ。

さらに悪い見通し、悪天候、下り勾配。

条件によっては減速しきれないみたいなことは容易に想像がつきます。

なので進行現示は130km/h制限で残しておいて、さらにその上の現示を設置しているんですね。

こうすることで、高速進行160km/h→進行130km/h→抑速105km/hと細かく速度制限の指示を出すことができます。

そのためにわざわざ高速進行が設けられているんですね~

さて電車に乗って都心へと帰りましょう。

上野経由で東京駅まで帰ってきました。

普段は見ることがない東北新幹線を撮影しつつ…

時間になったので、大阪へと帰りましょう。

次回はどこに旅しに行きましょうかね~。

名残惜しいですが、それではまた。

コメント