はじめに

鉄道会社にくるクレームNo.1。

それは間違いなく電車内が暑い、寒いといった苦情です。

特にこの時期は車内が暑いと言われるわけですが、車内を冷やしきれない現実があります。

最後までご覧頂ければ、電車のクーラーがなぜ効かないのか乗務員しか知らない事情を知って貰えると思います。

この動画ではなぜ電車内が暑くなってしまうのか?地球沸騰化・家とは違います・会社の謀略の3点に絞って解説します。

それでは出発進行。

地球沸騰化

まず大前提としてこの真夏の暑い時期、余程のことがない限り昼間は電車の冷房を全力運転さてています。

という風に言うと、さぞかし電車の中が冷蔵庫のごとくキンキンに冷えた状態になると思われるかも知れませんが、現実の電車ではそんなことはありません。

酷い電車なら30℃を下回らないみたいなヤバい車両もあります。

なぜこんなことになるのか?それには複合的な要因が重なっているわけですが、第1として地球環境の悪化。

皆さんもご承知おきだとは思いますが、年々暑い期間が長くなり、また全体的な気温も上がってきています。

一方の電車。

通勤電車の冷房化は70~80年代に普及しだしたわけですが、この時代から働き続けているものもあります。

当然、当時の暑さを基準にして冷房装置を設置したわけで、現代の暑さには明らかな出力不足感が否めません。

最近の電車では1車両あたりの冷房装置の出力を上げたものが当然出ているわけですが、古い電車は古いままってなってしまっているので、車内が暑い原因になっています。

家とは違います

電車の冷房が効きにくいのは地球環境のせいだけではありません。

電車の特徴にもその原因が隠されています。

さて皆さんがお家で冷房を効率よくかけるときどうされますか?

普通、冷やしたい部屋を閉め切りますよね。

でも電車はどうでしょう?

一般的な通勤電車の場合、少し走れば次の駅に到着しますよね。

大体、90秒走って30秒ドアが開くといったサイクルを繰り返すことになります。

ドアが開くということは外気が入ってくるということで、車内をどれだけ冷やしても外の38℃の空気と交換することになります。

しかもたちが悪いのはラインデリアの存在。

多くの鉄道会社ではこのラインデリアが電車の短手方向に風を送る構造になっており、ドアが開くと積極的に外に冷風を逃がしてしまうといったことになってしまっています。

混雑時には冷風が当たりにくい部分に風を送る装置が、閑散時にはお外を冷やしてしまう装置に成り下がります。

さらに断熱の問題。

最近の住宅では冷暖房効率を高めるため、窓からの熱をいかに遮断するのかといったことが重視されています。

例えば窓を複層化したり、カーテンで遮熱したり、そもそも窓を設けないようにしたりするわけですが、電車はこの逆を行っています。

電車の側面を見て下さい、見ると前から後ろまで窓・窓・窓です。

なので太陽の日射しをサンサンと浴びることになります。

最近の電車はこのあたりの窓は断熱のことを考えて複層ガラスで紫外線カットみたいなものも使われていますが、古い電車なら普通の単板の強化ガラスのみで断熱何それおいしいの?状態で外からの熱を全く遮断できていない事態が発生しています。

なので古い電車はカーテンを閉めて外部の熱を遮断するわけですが、とはいえドアの部分の窓にはカーテンがないので完全に遮断出来るものではありません。

ちなみに最近はカーテンが無い電車もあります。

先述の通り、窓で断熱するタイプの電車は経費削減の一環でカーテンを撤去しているわけですが、カーテンもした方が暑さがより遮断されるのになぁと思うのは私だけではないと思います。

そして室外機の問題。

意外と皆さん知られていないかも知れませんが、エアコンの室外機も実は冷房効率を左右するものになります。

エアコンメーカーのホームページには室外機をなるべく日陰に置くことで冷房の利きが良くなる旨の記載があります。

家庭の室外機なら家の北側に置いたり、すだれなどを使って日陰を作り出すことが出来ますが、一方の電車。

ほとんどの室外機は屋根にあるため常に直射日光を浴び続け、ありえないぐらい高温になっています。

なので冷房効率が落ちているわけで、車内が冷えない一因になっています。

そんなことが原因?と思われるかも知れませんが、夕立が降ると屋根上の室外機が冷やされ、車内が急に寒くなって慌てて冷房の調整をするのは車掌あるあるだったりします。

体感ベースの話ですが、やっぱり室外機が冷やされたら良く効くんやなぁといつも思いますね。

会社の謀略

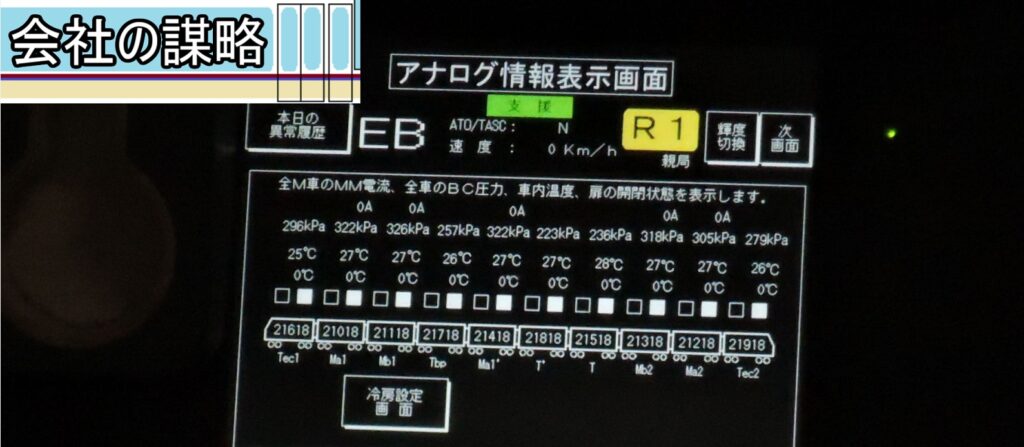

電車内の室内温度。

会社により異なりますが、大体25~26℃設定で弱冷房車は27~28℃設定ぐらいになっています。

でも実は昔はもう少し低く設定されていました。

というのも東日本大震災後の節電要請で設定温度を1℃程度上げたのですが、それを戻していない会社もあります。

これがどこまで効果があるのか分からないですけどね…

さらに昔の電車は設定温度という概念がなく、乗務員が自身で強くしたり弱くしたりするタイプの冷房でしたが、最近は全てコンピュータ制御。

季節や車内混雑に合わせて全部自動で制御するやつなら乗務員が調整することもありません。

本来車内温度の調整は車掌の仕事で、最近は車掌がいない電車が増えてきて運転士のみになるとなかなかそこまで手が回らないので自動制御って流れになっていますね。

電車のクーラーが効かないのは1つの原因だけでなく、様々な要因が重なっています。

さらにその人の状況にもよって暑い寒いは大きく左右されます。

ただ個人的な感想になりますが、年々クーラーの効きが悪くなっているのも感じています。

既存の電車のクーラーを交換するのはなかなか現実的ではないと思うわけで、これから出てくる新造車達には未来の暑さを考慮した性能のものを搭載してくれることを願って動画を締めくくりたいと思います。

裏話

昼間にお客さんから車内が暑いんですって申告を受けたときの返答は「ごめんなさい。これが全力運転なんです」っていうしかないのですが、それでもヤイヤイ言ってくる人がいます。

そういった人にはこっちはもっと暑いところで働いてるんやぞって乗務員室に連れ込みたくなりますね。

コメント