はじめに

電車を止めるために空気を送る機器がなぜか操作されブレーキが効かない。

そんなトラブルがありました。

今回はニュース記事を引用しつつ、ブレーキシリンダーコックって?・なぜ運転士は気付かなかったのか?・犯人は誰だ?の3点に絞って解説します。

それでは出発進行。

ニュースを引用

UHB 北海道文化放送より引用です。

JR北海道は3月12日、札幌運転所所属の車両がブレーキの一部に不具合があるまま、客を乗せて運行していたと発表しました。

12日午前、札沼線での普通列車としての運行後、札幌運転所で定期点検したところ、全部で12か所あるブレーキシリンダーコックの1か所が「閉じ」の状態だったことが分かりました。

ブレーキシリンダーコックの一部が「閉じ」の状態だった場合、「ブレーキ力」の不足が生じるため、走行速度を制限する必要があり、7日から12日の走行中は一部の区間で速度超過していた可能性があります。【JR北海道】ブレーキ不具合あるまま”運行”旅客車や回送車として『約2560キロ』―函館本線・千歳線・札沼線で…速度超過の可能性も(北海道ニュースUHB) – Yahoo!ニュース

ブレーキシリンダーコックって?

そもそもブレーキシリンダーコックがなんなのと思われると思います。

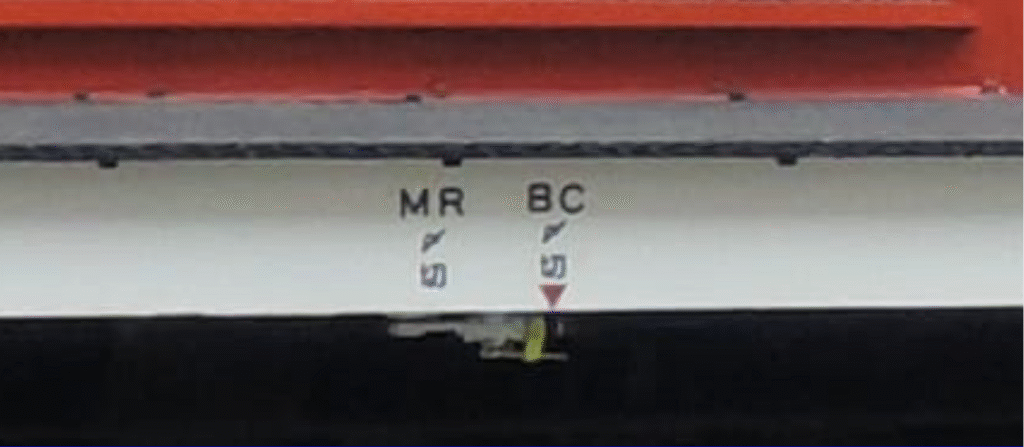

ブレーキシリンダーコック、通称BCコックとは制輪子に空気を送るのを止めるために使用されるコックになります。

電車は通常、電気ブレーキと空気ブレーキを併用して電車を止めにかかります。

その中でも空気ブレーキは、車輪に制輪子というものを圧縮空気で押しつけて物理的に止めにかかります。

イメージでいうとハンドルを握ることでワイヤーを引っ張って車輪にゴムを押しつける自転車の前輪タイヤのブレーキみたいな感じですね。

話を戻して、電気ブレーキは環境によって使用できない場合があるのですが、空気ブレーキはいかなる場合でも電車を減速させ、また停車状態を保持しておくためにも重要なブレーキになります。

しかしながら機械ものであるため時には故障するといった事態が発生する場合があります。

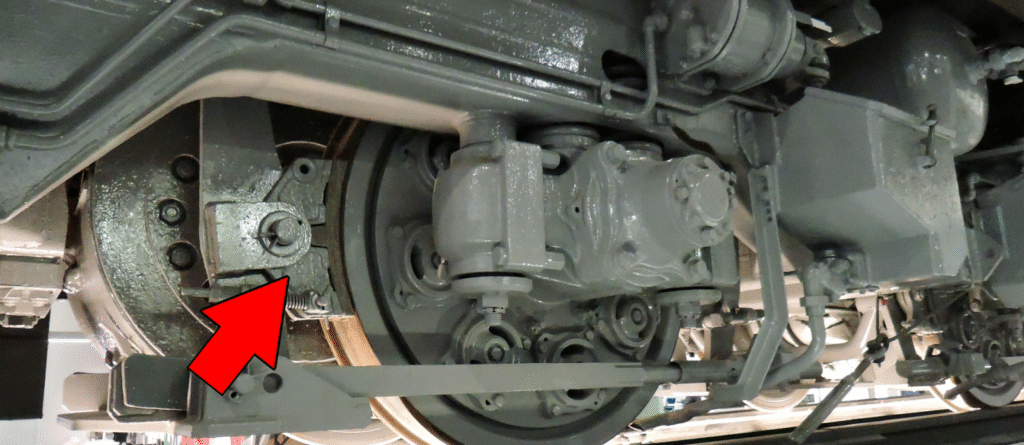

運転士がブレーキを緩めたにも関わらず制輪子にかかる空気が抜けない場合、特定の車輪のみブレーキがかかったままの状態となります。

もしこの状態で走ってしまうと、車輪がロックした状態なので車輪や線路の異常な摩耗に繋がります。

なので、制輪子に空気を送り込まないようにして、特定の車輪にブレーキがかからないような手当をするのですが、その場合にこのBCコックを締め切ります。

そしてBCコックを締め切った場合、運転に制約がかかる場合があります。

キーポイントはBCコックを締め切った場合にどれだけブレーキがかからなくなるのかです。

BCコックを締め切った場合、1軸のみブレーキがかからなくなるパターンと、1台車分2軸のブレーキがかからなくなる場合があります。

今回は報道から前者であるみたいですね。

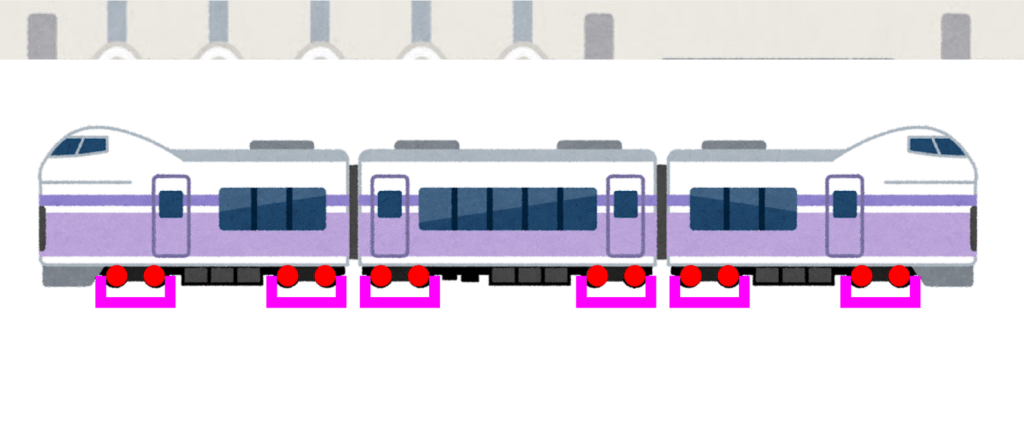

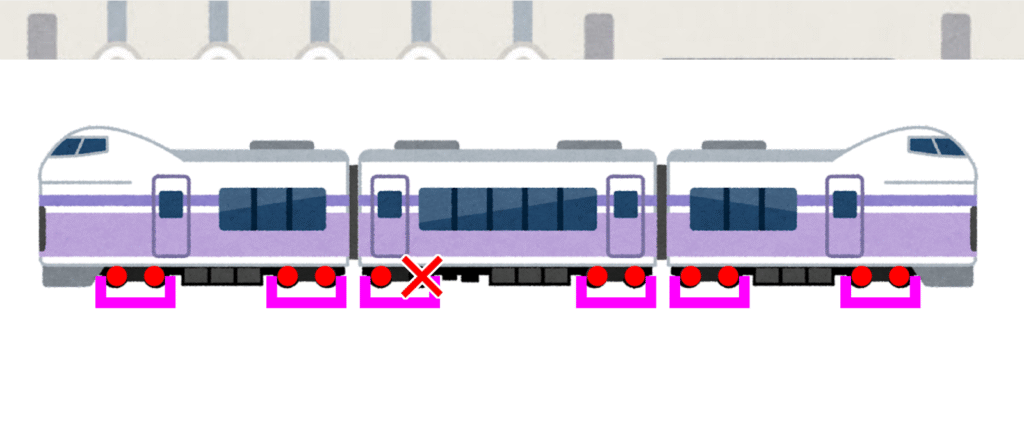

さて電車は3両編成。

横から見ると車体を支えるため、1両あたり2個の台車があります。

で、1台車あたり車輪は2つ。

2軸あることになります。

つまり編成全体で12軸あり、このうち1軸ブレーキがかからなくなるので、通常に比べて11/12のブレーキ力になります。

この場合、どのくらい運転に制約がかかるのかは会社によって異なるのでなんとも言えませんが、報道では速度制限が必要だったみたいですね。

一般的にはブレーキが効く軸数と効かない軸数の比率でどれだけの制約がかかるのかが決まり、例えば50Km/h以下で走れとか、25Km/h以下で走れ、最悪ブレーキが効かなさすぎるので走るななどパターンは様々です。

だって1両編成の電車の1軸を締め切るのと15両編成の1軸を締め切るのでは全然違いますからね。

前者なら3/4の制動力。

後者なら59/60の制動力。

この差が分かって貰えるでしょうか?

とまぁこんな感じでBCコックはなんぞやと言うことが分かって貰えたと思いますが、では運転士は気付くことが出来なかったのでしょうか?

なぜ運転士は気付かなかったのか?

ブレーキ力が弱くなるから気付くやろ‼

と言われそうですが、まぁ難しいでしょう。

先述もしましたが、ブレーキ力が11/12ですからね。

減少率で言えば1割以下な訳で、ちょっとブレーキが甘いなぁと思ってもそんなもんだと思うでしょうね。

出区点検の時に確認して気付けるはずや‼

って声もありましたが、電車を車庫から出すときに線路に降りて床下を確認するのか否かは会社によって異なります。

やってない会社も普通にあります。

TVとかで見て言われてると思うのですが、あくまでTVはTVですからね。

普通に考えて、長い編成になれば無限にある床下の点検項目をごく限られた時間でチェック出来る訳ないので、出区点検で分かるとは言えないですね。

あと雪の時期の北海道なので足回りが雪で覆われていて充分に見えなかった可能性すらありますね。

唯一気付ける方法があるとすれば、電車からお知らせしてくれる時ぐらいでしょうね。

比較的新しい電車なら運転士がブレーキを取った時に、制輪子に所定の圧力がかかっていない場合、ブレーキ力が出ていませんよとお知らせしてくれる機能があったりもします。

この場合、なんでエラーが出ているのかと原因を探ることになるので、それで気付くことができるのが唯一解のような気がしますね。

犯人は誰だ?

BCコックを操作した犯人。

まぁ分からないでしょうね。

ずっーと誰かが見ているわけではないですし、操作した記録も残りませんし、車両は色んなところをウロウロしているので特定しろって言う方が無理ですね。

とは言え、考えられる可能性は3パターンあります。

まず第1はうっかりによるもの。

例えば、乗務員は実際の電車を使って定期的に勉強会を行います。

故障が発生したときの応急手当方などを勉強するわけですが、その過程で普段は操作しない機器類を操作したなかで、BCコックを操作して戻し忘れたってことが考えられますね。

他にも、車両部門が点検作業を行ったときに一時的に操作して戻し忘れたってパターンも考えられますね。

2つ目は悪戯によるもの。

鉄道会社を困らせたろうと思った一般人が故意に操作した可能性があります。

とは言えこのパターンはホームや車内から触りやすい所がよくやられるので、床下にあるBCコックを触られたのはこのパターンではないかも知れません。

そうなると考えられるのは内部犯。

会社に不満を持つ奴や、この電車を担当するのは○○やからそいつを困らせたろうと私怨マシマシの奴が操作した可能性がありますね。

3つ目は自然によるもの。

線路脇に生えている草木が電車の床下に接触して運悪くコックを動かしてしまったというもの。

ヤフコメで書かれていた内容ですが、可能性としては0ではないやろうけど今までの2つと比べたら確率は低いやろうなぁと思いますね。

そもそもこの手のコックは、普段は使わないですし外部に晒された状態となっているのでかなーり固いんですよね。

非力な運転士ならマジで回せないってことが往々にしてあります。

それぐらい固いので少々草木が絡まって動くのかなぁと思うのと、90°曲げて動かすのでそれが重なるのは凄い確率やなぁと思うのが正直な感想です。

とまぁ可能性として色々上げましたが、これ以外の可能性もあります。

ただ先述もしましたが、いつ・どこで動いたのかが分からないので、犯人を特定するのは不可能と言い切ってもいいでしょう。

なので運転士が気付かないのはおかしいといった指摘は、そんな無茶なこと言わんといてえなぁと言うのが正直な感想です。

仮にブレーキが弱いと感じたとしてもまさか床下にあるBCコックが操作されているなんて夢にも思わないでしょう。

それぐらいレアな出来事が起こったということで、当該列車にあたってしまった乗務員は気の毒やなぁと感じてしまう出来事でした。

裏話

こんなトラブルを起こすなんてけしからんと思われるかもしれません。

でもちゃんと公表している会社は偉いと思いますよ。

だって車庫に帰って来た時に現場の人間がこっそり元に戻せば、他の人は誰も気付きませんよ…

コメント